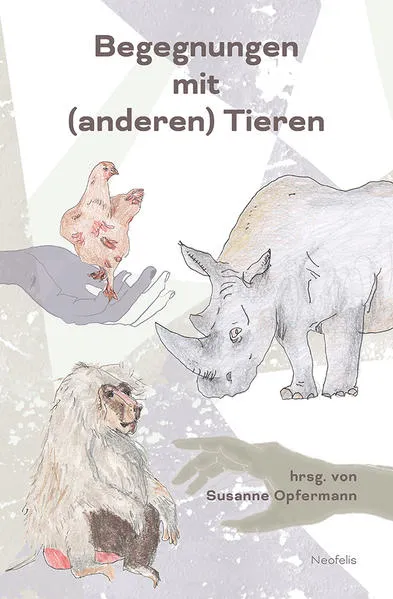

Koloniale Tiere?

Wer kennt sie nicht, die Big Five, die unsere Vorstellung von der spektakulären Tierwelt Afrikas prägen. Es sind vor allem Elefant, Nashorn, Kaffernbüffel, Löwe und Leopard, die uns in den Hochglanzprospekten der Reiseveranstalter oder neben anderen Spezies in Dokumentarfilmen über den „schwarzen“ Kontinent begegnen. Die Big Five sind aber weitaus mehr als lediglich große Tiere Afrikas, ihre Bilder reproduzieren in unseren Köpfen noch immer unbewusst ein unmenschliches Weltbild aus kolonialen Zeiten.

Tierbilder als Visualisierung kolonialer Herrschaftsansprüche

Die AutorInnen des Buches, das aus einer Tagung am Naturhistorischen Museums Bern hervorgegangen ist, beschreiben die Wirkmächtigkeit der Bilder einer im kolonialen Kontext inszenierten afrikanischen Tierwelt, die in Zoos, in Tierfilmen und nicht zuletzt in den reichhaltigen Beständen naturhistorischer Museen produziert, bis in jüngste Zeit reproduziert wurden und noch heute im Rahmen von Jagdsafaris ihre Fortsetzung finden. Dabei geht es in den Bildern weniger um die Tiere selbst als vielmehr um die Visualisierung der kolonialen Herrschaftsansprüche und den daraus resultierenden Ideologien.

Die Inszenierung der afrikanischen Wildnis

Natürlich gehören zu den Inszenierungen kolonialer Überlegenheitsfantasien auch die Völkerschauen oder die exotisch anmutenden Raubtier-, Elefanten- oder Giraffenhäuser in den europäischen Tiergärten. Hier werden die Bewohner Afrikas als „Naturvölker“ buchstäblich und im übertragenen Sinne in die Nähe der wilden Tiere gerückt, der Kontinent als wild, ursprünglich und unzivilisiert dargestellt. In gleicher Weise reproduzierten die Natur- und Völkerkundemuseen mit ihren exotischen Tierpräparaten (und Ethnografika), aber auch die Tiere auf den Werbeplakaten oder in der Kunst die koloniale Weltsicht. Wirtschaft, Wissenschaft und Kunst bewegten sich bei der Nutzung und Darstellung der Tiere aus und in den Kolonialgebieten aktiv und passiv geradezu zwangsläufig im kolonialen Kontext, vor allem im Kultur- und Wissenschaftsbereich im Einzelfall auch ungeachtet der eigentlichen Intentionen der jeweiligen Akteure.

King Kongs missbrauchte Verwandte

Im Kapitel 1 „Bildende Kunst“ thematisieren die AutorInnen u.a. die Arbeit des Bildhauers August Gaul (1869 – 1921), ein Künstler der Sezession, der die Vorbilder für seine Arbeiten im Berliner Tierpark beobachtet. Der Tierbildhauer, Großwildjäger und bekennender Rassist, Fritz Behn (1878 – 1970), fand die „Modelle“ für seine Skulpturen in selbsterlegten Tieren in den deutschen Kolonien. Auch wenn nicht zu den Big Five gehörig, spielt auch der Gorilla bei der Entwicklung des kolonialen Weltbilds von „Rasse, Geschlecht und animalischer Gewalt“ eine große Rolle, die sich in den „Vor- und Nachbildern King Kongs“ niederschlagen. Angeeignet wurde im Rahmen kolonialer Ausbeutung nicht nur die biologische Tierwelt, sondern auch die künstlerische der Indigenen. Darunter auch die sogenannten Benin-Bronzen mit ihren Tierdarstellungen. Dabei, so zeigt die Autorin des Aufsatzes „Leuparden am Ketten“?, handelt es sich nicht nur um Kunstraub, sondern um Kulturraub, denn die Skulpturen aus verschiedenen Materialien beinhalten eben auch die historischen afrikanischen Perspektiven auf die Wildtiere, die die Autorin in ihrem Beitrag rekonstruiert.

Dokumentation des „Natürlichen“

Mit den beiden folgenden Kapiteln „Visuelle Kultur“ und „Wissenschaftliche Sammlungen“ widmen sich die AutorInnen den unterschiedlichen Aspekten der kolonialen Großwildjagt. Besonders beeindruckend für mich: Die Entwicklung des Natur-Dokumentarfilms. Im Aufsatz „Krankschießen“ steht der Deutsche Fotopionier und Großwildjäger Carl Georg Schillings (1865 – 1921) Mittelpunkt. Immerhin wurden Teile der kolonialen Sammlung des „Tierschützers“ und Pioniers der Jagdfotografie, bestehend aus Fotos und Tierpräparaten wurden noch 2022/23 im Museum Düren ausgestellt. Sein 1905 erschienenes Buch „Mit Blitzlicht und Büchse“ scheint zunächst auf die vermeintliche Abkehr vom hemmungslosen Töten zur Dokumentation des natürlichen Verhaltens von Wildtieren und ihrer Umwelt hin. Doch die nähere Betrachtung des Zustandekommens seiner Bilder sprechen eine andere, eben eine kolonial-herrschaftliche Sprache. Denn die vermeintlich natürlichen Bilder, konnten nur gelingen, indem die Tiere zunächst „krankgeschossen“ und nach den entsprechend inszenierten Fotos getötet wurden.

Unbedingt empfehlenswert

Die Lektüre dieses Buches kann ich nur wärmstens empfehlen. Denn es beschreibt in einem aufregenden Spektrum sowohl die Entstehung, die Hintergründe, den Rahmen, die Wirkung und die Nachwirkungen kolonialer Tierbilder und Imaginationen. Aspekte, die auch im heutigen Arten- und Naturschutz (vom Tourismus gar nicht zu reden) noch immer und oft unreflektiert eine Rolle spielen.

Wolfgang Schwerdt

Blogger bei LeseHitsBücher zu Kulturgeschichte, Seefahrt, Mensch-Tier-Studien und me(h)er.

Kommentare

Koloniale Tiere?

Löwen, Elefanten, Okapis, Giraffen und Strauße – Tiere aus Kolonialgebieten bevölkerten die Bildwelten der europäischen Moderne um 1900. Sie waren Ausdruck eines sich im Zuge der Industrialisierung, Nationalstaatenbildung und imperialen Expansion wandelnden Verhältnisses europäischer Gesellschaften zu menschlichen und nicht-menschlichen Lebewesen sowie zur Natur. Während einige Wissenschaftler*innen, Großwildjäger*innen und Künstler*innen in europäische Kolonien reisten, um Tiere zu studieren, zu malen und auf Film zu bannen, oder als Jagdtrophäen, Präparate und Exponate heimzuholen, bekam ein Großteil der Bevölkerung diese vor allem in Zoologischen Gärten, Zirkussen und Museen zu Gesicht, zunehmend aber auch in der visuellen Alltagskultur, etwa in Werbebildern, Filmen oder Comics.

Diese Tierbilder vermittelten zentrale koloniale Botschaften und etablierten in ihren verschiedenen Inszenierungsweisen kategoriale Unterschiede zwischen ‚Kultur‘ und ‚Natur‘, ‚Zivilisation‘ und ‚Wildnis‘, ‚Eigenem‘ und ‚Fremdem‘. Indem Menschen aus Kolonialgebieten visuell in die Nähe von Tieren gerückt wurden, wurden sie exotisiert und dehumanisiert. Tierbildern kommt in diesem Zusammenhang bis heute eine wesentliche, bislang noch kaum erforschte Funktion in der Prägung westlich-hegemonialer Blickregimes und Denkbilder sowie der damit einhergehenden kolonial-rassistischen Gewaltausübung zu.

Der vorliegende Band bringt eine Reihe interdisziplinärer Beiträge zusammen, die sich erstmals aus kunst-, kultur- und wissenschaftshistorischer Perspektive mit jenen Tierbildern beschäftigen, die im kolonialen Kontext der Moderne entstanden sind. Die Beiträge verhandeln die Frage, wie Bilder von ‚exotischen‘ Tieren in unterschiedlichsten Medien – von der bildenden Kunst über die Illustration, die Fotografie und den Film bis hin zur Inszenierung in Museum und Zoo – spezifische koloniale Narrative verbreiteten und damit zur Popularisierung rassistischer, orientalisierender wie auch patriarchaler Vorstellungen und Sichtweisen beitrugen.

Mit Beiträgen von Chanelle Adams, Claire Brizon, K. Lee Chichester, Sarah Csernay, Ibou Coulibaly Diop, Frauke Dornberg, Chisom Duruaku, Noémie Étienne, Wolfgang Fuhrmann, Priska Gisler, Oliver Hochadel, Chonja Lee, Kristina Lowis, Christina Thomson, Étienne Wismer, Stephanie Zehnle und Joachim Zeller.